水文化是运河文化的灵魂。

济宁,位于京杭大运河中段,虽地处北方,水系却十分丰富,素有“江北水城”之美誉。

700多年前,京杭大运河穿城而过,贯通了政治、文化、经济三大中心,济宁也日益成为水陆交汇的南北要冲,在大运河发展史上占有举足轻重的位置。

这里不仅成为“水陆交汇,南北冲要之区”、“控引江淮咽喉”地带,同时也是漕河管理中心和鲁西南政治、经济中心。

▲济宁河道总督衙门

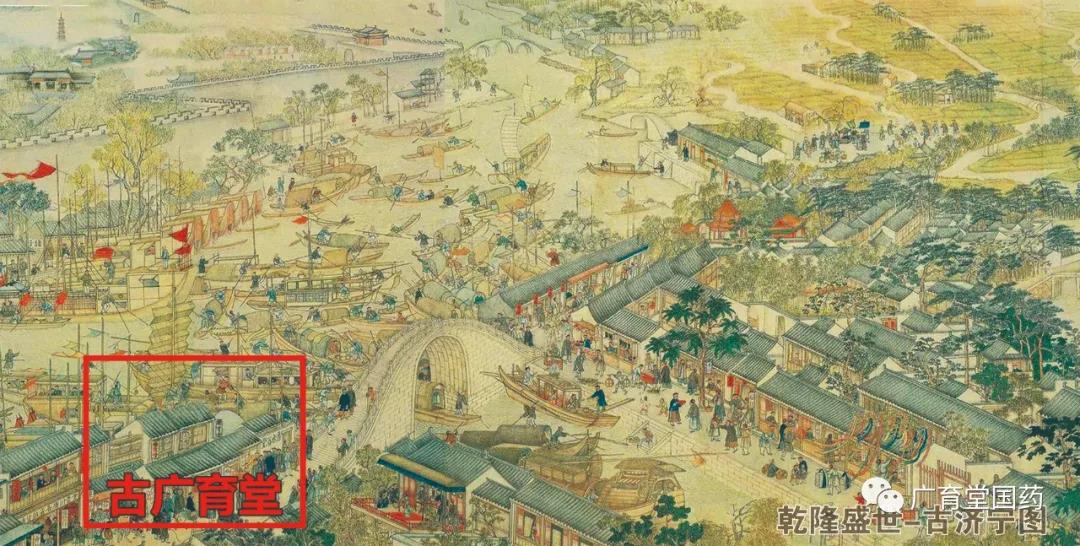

古有史料记载,在济宁城南运河东岸和南岸,一度出现“官舸商舶鳞集,麻拥于济城之下”的兴旺景象。

时至今日,这里仍留存下大量独特的自然景观、古建街道、商场集市、生活习俗。古都风韵、记忆街巷,无一不诉说着这座古老城市浓厚的“运河情结”。

据了解,2014年6月22日,大运河成功入选世界文化遗产名录时,济宁具有申遗维护规划路程293公里、运河文明遗产59处、相关历史文明遗产84处以及包含南旺分水点段的11处申遗点,是申遗作业的要点区段和关键河段之一。00:29

运河通,则百业兴。

运河促进了济宁商业、手工业、服务业的发展,形成了较为齐全的门类和行业,使济宁成为历史上有名的“商贾云集之地”。

▲济宁运河段旧图

尤其明代南旺分水枢纽建成之后,大运河重新恢复南北畅通,济宁也获得了真正的发展机会。据史料记载,明末清初,济宁的经济发展达到了最高峰,来往的船只络绎不绝,岸上的手工业、 商业特别发达,形成了许多商业街巷。

其中,最有名的就是竹竿巷。竹竿巷,伴随着运河的开通应运而生,源于元代,盛于明清,延续至今,已有700多年的历史。

▲竹竿巷里的“老手艺” 图/薛兆田

“马大兴”“兰坊斋”“玉堂酱菜”……除了造就出一条条繁华的专业街巷,运河经济也孕育出许多百年老字号。

兴盛的济宁中医药行业

其中,济宁的中医药行业尤为兴盛。明末清初时,济宁州中医药店铺高达百余家,日吞吐量达几十万市斤,广育堂便是当时规模最大的一家。

▲乾隆盛世—古济宁图

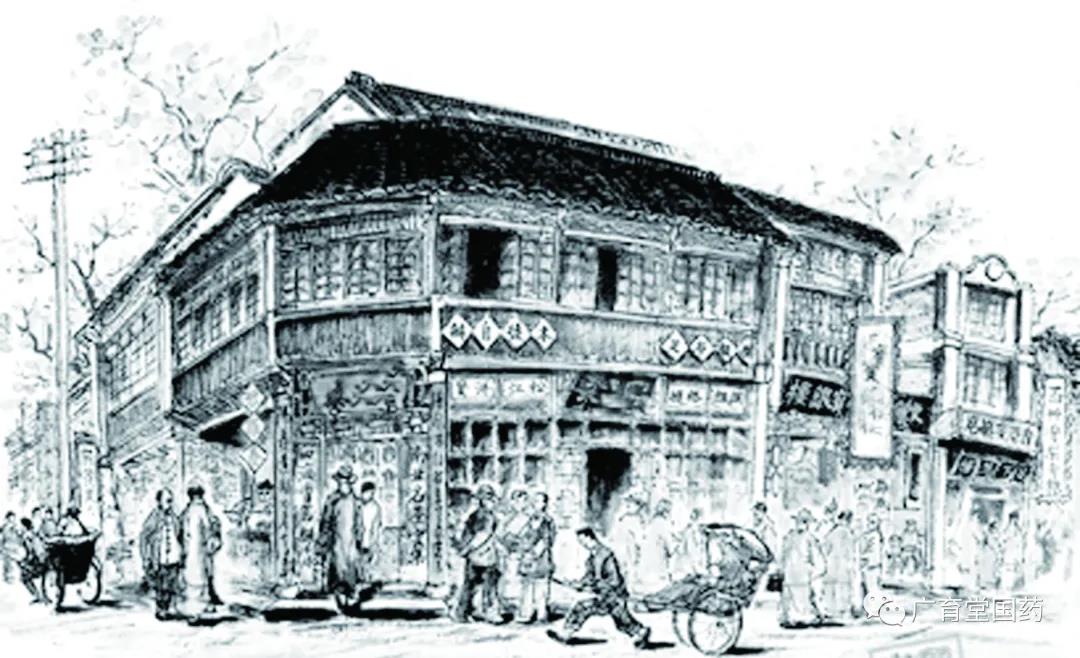

广育堂始于 1578 年,由明代济宁州御医徐春甫之得意门生李广育创办,取意“妙手回春广济世,膏丹丸散育众生”,是中国历史上第一家连锁药栈。

相传清中期,乾隆七下江南,曲阜孔家把四季养生的滋补珍品“二仙膏”献给了乾隆皇帝,乾隆服用后精神大悦,回京后下旨将“二仙膏”调到京城,钦定为御用滋补珍品。

为了嘉奖广育堂,乾隆御笔赐名“二仙膏”牌匾,从此广育堂声名大震。

“济宁州,太白楼,城里城外买卖稠;一天门,南门口,吃喝穿戴样样有;老运河,长又长,抓中药,广育堂……”直到如今,这首民谣仍伴随着悠悠运河之水,在民间广为传诵。

▲民国时期古广育堂

经过440多年沧桑巨变,传承至今的广育堂共收录1180个经典古方,其镇店之宝“二仙膏”的制作技艺被评为“国家非物质文化遗产”,并列入国家首批传统工艺振兴计划目录。

备注:以上内容节选自人民日报全媒体平台《济宁:守护流淌着的“文化记忆”》,部分图片源于网络,如有侵权,请联系删除。